|

我从小就佩服动手能力强的人,其中就包括各种匠人。

两年前,我在深圳松岗做讲座时,首次得到采写手艺人的机会。松岗街道的干部代为约访了一位区级非遗——木器农具的传人文业成。这位七旬老人带我看了他几十年来做的犁耙、谷磨、秧盆、水车、风车、鸡公车……还有一些他陆续收购来的岭南的木器农具与家具。文业成的收藏很丰富,但是南方湫隘潮湿,且多白蚁,老木匠无论是寄藏在朋友工厂地下室的农具,还是堆放在屋后只有一个避雨篷覆顶的木器,大都岌岌可危。文业成很希望在屋后的那块宅基地上,盖一座房子,建一个博物馆——他可以在里面修复与制作教学与观摩用的木器农具。那次采访之后,我还特意写了一篇《木匠文叔》,为他吁请社会的关注。

在采访手艺人的过程中,我比较倾向于与日常生活如衣食住行相关的工艺与工匠。正是这些门类及技艺几千年的存在,才使得我们的日常生活成为现在的模样,换言之,虽然一些技艺逐渐退出当下生活,却如盐入水,融入我们的历史与思想,成为我们精神血肉的一部分。尽管文叔是深圳木器农具列入非遗项目之后的第一个传人,却可能也是最后一个,因为深圳已无农田,即使深圳之外还有广袤的田野,却也不再使用秧盆、禾锄、水车之类的“原始”农具了。但是,我们不能忘记哺育过无数代人的农耕工具及器物。同时,我还尽力寻找年长一些的手艺人。我先后采集的15人,从50多岁到80多岁不等,其间还采写过一位90多岁的老药师。一般来说,年长者的人生经历要更丰富一些,他们对技艺的感受要更深入一些,对传承转合的痛感也会更强烈一些。平心而论,我想以鲜活的个体沧桑,刻画出一个行当与时代的线条。

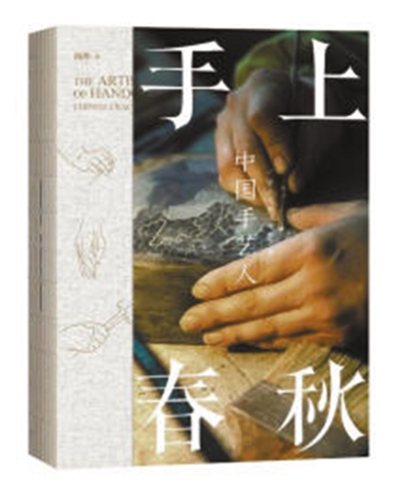

我的新书《手上春秋·中国手艺人》(江西教育出版社),依次写的是木匠、药师、制茶师、壮族女红、捞纸工、铁板浮雕师、夏布绣传人、棉花画传人、八宝印泥传人、成都漆艺传人、蜀绣传人、蜀锦传人、锡伯族角弓传人、平乐郭氏正骨传人……采访对象取自东西南北中,基本都是非物质文化遗产代表性项目或代表性传承人,从区市一级到世界级都有。也有一个例外,即排在此书最后的《钢构建造师陆建新》,这位从测量工起步的中专毕业生,如今已是钢构建筑的高工,荣膺“南粤工匠”殊荣,北上广深的不少地标性建筑都留有他的钢构手笔。采写与收入陆工,旨在于传统手艺人与当代工匠的意义之间,标一道津渡,有一个承接,现一条源流。

其实,我也并不十分看重所写的工艺与人物属于哪一级非遗,我想做的只是着力去发现那些还不被人们注意的行当与技艺。在我看来,各路传人的艰辛与企盼、灼痛与欣慰、彷徨与坚定……都应留下不朽的辙痕,不能因其微小而湮灭。这本《手上春秋·中国手艺人》一写个人经历,二写行当技艺,三写传承难点,我期望能做到历史与当下、思想与审美、思辨与情感的熔铸。

这部书写竣之际,一个朋友说,你写了一本什么年龄都可以看的书。也许确实如此,书中的人物、技艺、故事、情节以及一帧帧精美的插图——那是各位工艺匠人的杰作,应该是可以吸引不同读者的,连孩子也可以从那些插图中感受到传统技艺之美。

“折得一枝香在手,人间应未有。”手艺与器物无言,却承载了几千年的文明,汩汩如流,理当珍惜、珍爱、珍重。用文字与影像打造一个个手艺人的博物馆,此其时也。愿与更多的作者与影像工作者一起,深入乡野与民间去采撷,拾得斑斓,留住芬芳。