冯雪松整理方澄敏的遗物(孙楠摄)

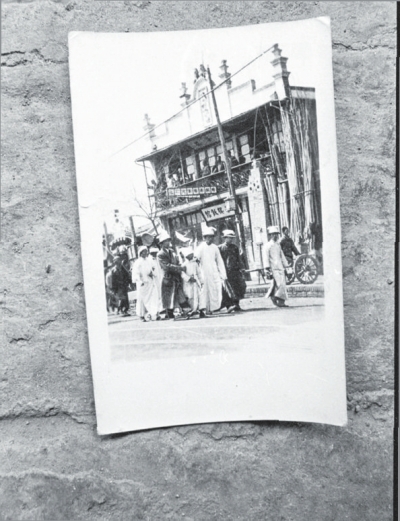

小方拍摄的李大钊葬礼,原片已遗失

方澄敏珍藏的的哥哥的的底片盒((冯雪松摄)

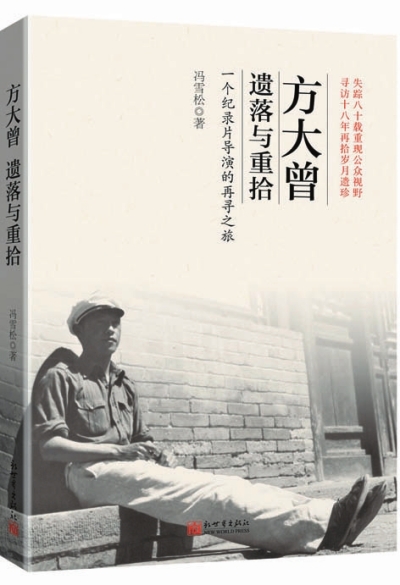

《中国摄影》1986年第3期刊登的方大曾作品

方大曾,20世纪30年代的一位天才摄影家,在创作最活跃的两三年里留下了大量在摄影技艺上可与其同时代的摄影大师布列松、何奈·布里、尤兰史·密斯齐相媲美的作品。他是首位到达卢沟桥事变现场进行图文报道的记者,他拍摄的大量具有玛格南图片社风格的影像是当时国内主流媒体,乃至西方媒体了解中国抗日战争的第一手信息。1937年9月,时年25岁的方大曾赴当时战事最紧的保定采访后失去音讯,从此被湮没不为人知。此后八十年,尽管他留下的抗战影像时常被使用,但罕有人知晓他的名字,《中国摄影史》对他的记载寥寥无几。本书作者冯雪松用十九年的时间,通过对方大曾的生命历程、特别是作为一名战地摄影记者生涯的寻找和发现,渐渐把他推向公众的视野,向读者展示出一位不为暴力、权力、金钱驱使,用生活做背景、用生命做胶片的摄影家短暂而又永恒的人生故事。本书为《方大曾:消失与重现》的姊妹篇。

2015年3月底,《方大曾:消失与重现》出版近半年后,我再次前往保定,去参加该市方志馆的落成仪式,也再次见到了纪录片《寻找方大曾》拍摄完成以来,十五年未曾谋面的老朋友孙进柱。感谢岁月,它虽带走了我们的青春,却没有带走我们的友情,已经是保定地方志办公室主任的进柱兄,在和我叙述彼此分别后的变化时,仍不时地提到我们当年一同寻找过的小方。忘不了1999到2000年的两年间,为了节目的拍摄,我曾多次往返北京与保定之间,有时候和摄制组同行,有时候一个人独往,找知情人、查资料、实地寻访,他总是抽时间陪着,渴了一瓶矿泉水,饿了一人俩火烧,我们的友谊就是在寻找路上建立的。进柱兄撰写方志三十年,冷板凳坐了半辈子,这一次能把受人冷落的方志馆,开到光园——曹锟当年的大帅府,他除了高兴还是高兴。在落成仪式后,我和时任保定市长的马誉峰谈起了筹备方大曾纪念室的想法,当听说小方在蠡县发出最后一篇报道后失踪了近八十年,至今没有下落时,马市长一边翻着《方大曾:消失与重现》,一边果断表态:“一定给小方在保定‘安’个家,地点就在光园!”

几个月后的7月7日,保定光园,在人们的簇拥下,方大曾的外甥张在璇、查昇年、查松年和亲属走进方大曾纪念室。这是经多方筹措,众人支持的结果。面对舅舅的铜像,后辈们潸然泪下,哽咽无语。中国记协国内部主任殷陆君先生、中国新闻史学会会长陈昌凤教授和各界朋友一同见证了小方“安家”保定的历史时刻。

光园位于保定市区裕华路中段,原为明代大宁都司右卫署和断事司。清康熙二年直隶巡抚由正定迁到保定后,巡道司狱署驻此。雍正二年(1724年)又改为按察使司狱署。1916年,曹锟任直隶督军时,在此大兴土木,进行改建、装饰,成为他的公馆,据传曹锟因敬慕抗倭名将戚继光,故将此处改名光园。光园主厅呈“工”字形,分前后厅,以廊相连,方大曾纪念室就设在这“工”字的最后一横起笔的部分,面积不大,二十几个平方米,由中国新闻学界泰斗方汉奇先生题匾,室内陈设着小方遗留下的旅行箱,展示他的作品、生平和十多年来我们的寻访足迹,纪念室正中安放着青年雕塑家李一夫敬制的方大曾铜像。

这似乎是一个故事最好的结局,也应该是长时间寻找方大曾的圆满句号,然而不久后,查昇年先生的一个电话,让句号再次打开,使小方的故事又一次继续下去。

除了表示家人的感激,电话里,查先生向我讲述,舅舅失踪之后,亲人们苦盼多年没有消息,母亲方澄敏曾找过哥哥最后供职的《大公报》,报社连着登了三天寻人启事,仍是没有结果,又辗转找到全民通讯社问询,也不知其踪。数年过去,母亲和姨妈方淑敏就让孩子们改口,管外婆方朱理叫奶奶,这个决定,意味着姐妹俩预感小方不会再回到这个家了。查先生还告诉我,母亲2006年去世后,有一些私人物品一直没有动,希望我有空去看看,或许对研究方大曾有用处。

方澄敏九十一岁辞世,没有让后人留下骨灰,遵照她的意思,撒了。她之后,我们再也不清楚,世上还有谁曾经见过方大曾?除了日常所用,她的遗物是一大一小两只箱子,大的是小方使用过的旅行皮箱,小的木箱则是小方用七块大洋找人定制的两个底片盒之一。我原以为,2006年3月16日,随着837张底片一同捐献给国家博物馆的那只是唯一存世的,没想到另一只还在。

是时光的雕刻,旅行箱斑驳的皮面划痕累累,左一横右一竖,不知道这些经年累月的密码记录着什么,预示着什么。八十年前,时间的那一头,它曾伴少年出远游,行程千里问苍生;八十年后,时间的这一边,它静待来者解迷雾,风尘百载叹无声。打开来,一些有关方大曾的杂志和书在里面仔细排放着,还有方澄敏的记录本、照片、资料、手稿和私人信件,若有若无的樟脑味道告诉我,此刻正在轻轻地接近一段家族的历史,可以触碰,可以感知,还可以慢慢唤醒。

小木箱里,一个旧信封外勒着几道发白了的皮筋,里边包裹着数十枚粉红色的底片袋,胶片一张张取出来,对向阳光,竟然是从未见过的小方的私人照片和一些陌生人的影像。十几年前,即使是在纪录片《寻找方大曾》拍摄过程中,我们曾反反复复地见识过方大曾留下的所有底片,此刻,可以确定地说,这一部分是实实在在没有见过的。

为什么方澄敏老人在纪录片摄制时没有拿出这些底片?晚辈们不得而知。它们被精心地保管在隐秘的角落,是因为比较私人化?还是另有隐情?在之后的很长时间里,这个问题一直萦绕着我。除了方澄敏的孩子们,我也曾问过方大曾的姐姐方淑敏的女儿张在娥和儿子张在璇,他们也没有听姨妈说过这部分珍藏,难道是因为年深日久被遗忘了吗?应该不会,在她1987年写给张在娥的一封信里,看得出,对于方大曾和协和胡同的老宅这“两件事”,她有着深切惦念与眷恋,怎么会忘记了呢?

哥哥方大曾的事情遥不可期,协和胡同老宅的修缮问题和拆迁的消息日益临近。当时,小方在保定前线失踪了已经五十年,他在院子里搭建的用以冲洗照片的小木屋,已经朽了、烂了、没了。对于方澄敏来说,随着时间的流逝,身边可供回忆的事物和可谈往事的人物愈来愈少,当时七十二岁的她自感到身心乏力,如果老宅也不在了,哥哥和方家五辈居此的气息和根脉也就没有了。

方大曾离家时留下的底片在方澄敏和母亲的心里视同于他的存在。“舅舅从战地再也没有回来,他在北京协和胡同家中留下了两小木箱底片。外婆说,小木箱是舅舅在院子里盖灰色小木屋时请木匠一并做的,有一尺多长,半尺多宽,半尺来高,外面漆上土漆,专门用来装底片。”张在璇回忆道,“日本投降后,外婆就把小木箱放在了她卧室的平柜上。这箱底片是家人对舅舅的一个念想,看见它就好像舅舅还在,觉得总有一天他会回家来拿这箱底片。但谁都没有想到1966年‘文化大革命’中,家人却很无奈地失去了它。”

1966年夏,“红卫兵运动”迅猛发展,最初是在社会上破除“四旧”(即所谓旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯),随后发展为抄家、打人、砸物。舅舅的那两箱底片让家里人很紧张,因为他拍摄的绥远抗战的照片都是抗战初期布防在绥远前线的傅作义部队,官兵们服装、帽徽以及旗帜都有国民党青天白日的标识,在那个年代收藏这些是犯忌的;舅舅在通讯《冀东一瞥》中,揭露冀东伪政府统治区十分猖獗的娼、赌、烟、毒、走私等社会丑恶现象的照片,那时也都是有口难辩的“四旧”。万一这些底片让红卫兵看到,不用说底片,家里的人都将会遭受到灭顶之灾。在银行工作的姨妈就来和母亲商量怎么办,姨妈说她打算瞒着外婆把舅舅的那箱底片交到她工作单位的“红卫兵办公室”,告诉他们这是家里亲人留下的纪念物,看他们如何处置。姨妈在工作单位的人缘很好,说明情况后,“红卫兵办公室”负责人看她态度诚恳就没有为难她,只淡淡地说了一句“那你就放这儿吧”。失落的姨妈回到家里,母亲告诉她外婆已经知道了送底片的事。母亲说,那天外婆问她小木箱怎么不见了?没想到知道真相后,外婆的表现异常平静,沉默了一会儿,像自言自语似的说了五个字:“听天由命吧。”(张在璇《舅舅的底片》)

在写给张在璇的信中,方澄敏告诉他,北平沦陷后,为了这些底片,外公怕日军来搜查烧掉一部分,白天烧有烟,晚上烧有火光,也就停止了,留下的这部分藏来藏去。“也许是由于咱家是老住户,也就避开了日军的搜查。这些是小方心血的结晶,有绥远抗战的第一手材料,如果抄走就无处可寻了。1975年我退休了,一日,我到工会办公室(前红卫兵办公室),也就是为了探探消息,看到屋子的角落里有一堆报纸包,破口处露出了粉红色的小口袋,当即我就认出是我以前交的底片,经说明后就取回来了,小箱子在食堂装着饭票,后来也还给我了,这些底片是逃过难的!”

逃过难的这些底片中,是否包含方澄敏遗留下的小木箱里的部分?不得而知。但可以肯定,这些属于小方的私人照片,是家人捐赠给国家博物馆837张以外的。身着学生装的少年小方、俊朗阳光的求知时代、与朋友轻松快乐的郊野远足、和师友记录情谊的历史瞬间,还有未知名姓者的笑貌音容,随着一张张底片冲洗显影,一个未曾见过的小方脱颖而出,这一发现,使我十几年的寻找旅程有了更加辽远的彼岸。

今天看来,方大曾留下的作品具有多重价值,无论是从新闻学、社会学、人类学、民俗学的哪一个角度切入,似乎都能够找得到相应的关联和支撑。他的通讯和摄影,很好地将道途的选择和行走的足迹有机联系,文字是注解,图片是表达。如果说,十多年前,我在拍摄纪录片《寻找方大曾》时,由于认识上的肤浅,还没有完全以两者统一的角度去丰满他的形象和血肉,以两者集合的方式来思考影像的构建和传播,十多年后的今天,随着生命年轮的丰厚,未曾停歇的寻找脚步愈加沉实,也愈加笃定。小方是一个富矿,未探明储量且难以估量,此刻我觉得离他很近,近得能感觉得到亲人般的亲切,清晰透明。

阳光从窗外照射而来,八十年前,这光不也一样照射在青年小方的身上?面对方澄敏的遗物,我想,如果没有她的珍存和传递,执着和坚持,我们怎么会认识方大曾?怎么会把一个名字和一段传奇连接在一起?怎么会感觉得到,穿越而来的太阳光线,今天和昨天有什么不同?

2016年的秋天,我在租住地北京东单史家胡同,接到了交付冬季取暖费的通知,落款竟是世界知识出版社,这个单位与我住的34号院一墙之隔,在干面胡同,这一次难道又是巧合?这本杂志20世纪30年代创刊于上海,因视野开阔,图文并茂,而被广泛关注,受时任主编金仲华函邀,方大曾担任过这本新杂志的特约记者。目前已知,他发表的二十六篇通讯和一篇译文中,有六篇发表在《世界知识》,其中就包括著名的长篇通讯《卢沟桥抗战记》。

不久前,我拜访曾经供职《世界知识》的百岁报人于友先生,据他回忆,当时,进步刊物纷纷问世,资历最老的当数《世界知识》,它时常刊登爱国舆论,特别是揭露日本一步步侵略中国的险恶阴谋,小方发表的照片和文字就属于这一类型,所以深受读者的欢迎。新中国成立后,杂志社由上海迁到北京,而它所坚持的知识性和时事性的办刊方针未曾改变。

1947年,我从四川回来以后,看到了我哥哥留下几件衣裳,一件雨衣、一个背包,还有一个箱子,旅行用的,别的就没什么了,都是很简单的用品,他没什么衣服。他的底稿一点儿也没留下。退休后,我去过世界知识出版社,在干面胡同,我知道,他和这个杂志有联系,我就跟他们做自我介绍,他们就帮着我找资料,找出来一篇,就在那儿复印,七页纸花了四块多钱。

我到北京图书馆、档案馆都去找过材料,他的好多照片都没有标题,所以也不好找,我那时候天天去,借杂志看,也没找到什么。后来又去北京图书馆报库,在西黄城根,从单位开了张介绍信,我在那儿查了一个月资料,每天半天时间,找到不少,《大公报》什么的。查到1937年9月30日的《大公报》之后就没有消息了,这跟全民通信社说的情况吻合,后来就没有小方的音信了。找出来的东西,我捋了几遍,照片都是他离家以后照的,他的照片有他的风格,所以我一看就知道是他拍的,有的署名中外社,我就把这些记下来,做个统计。(方澄敏的回忆)

1986年初夏,方澄敏揣着哥哥方大曾的遗物——几张120底片,来到离家不远的北京东单红星胡同61号中国摄影家协会。她已经七十一岁了,垂垂老矣,但拍摄这些照片的哥哥当年才二十五岁,永远二十五岁,永远是她心中那个青春、热情、才华洋溢的“小方”。她总想为他做点什么,让他不至于彻底从人间消失。

在61号院的传达室,她问门卫可不可以找一下协会的负责人,门卫听了她的情况,建议她先联系《中国摄影》编辑部。《中国摄影》是国内最早的专业级刊物,创刊于1957年,致力于介绍前沿的视觉表现方式和摄影技巧。文字编辑吴常云接待了她。“她说她有一个哥哥,留下一些图片,怎么才可以发挥作用?”吴常云回忆道。吴常云对摄影史不太了解,之前也没听说过小方,请教单位理论研究室的老人,被告知,这是一个被埋没的摄影师,应该赶快介绍他的作品。

吴常云根据方澄敏留下的地址找到方家。方澄敏取出一只木盒子,有一只小抽屉那么大,里面全是方大曾留下的底片。他一张一张地翻看。片子主要是社会百态和战地题材。底片保管的情况一般,很旧,也不是很清晰了。他试着从《黄河组图》里挑了几张构图讲究、人体很有质感、光影效果也不错的片子,带回了编辑部。总编辑袁毅平看过后,很快同意将其中表现黄河纤夫和黄河船夫的两张发表。

照片登载在《中国摄影》当年第3期的“旧作新话”栏目中。事实上,这两张照片并不太符合该刊的唯美诉求,“旧作新话”栏目也很少出现,少数几次出现介绍的都是吴印咸这样摄影大家的作品。这次算是破例了。吴常云还配发了一篇名为《历史尚需回顾——有感于方大曾作品的发表》的介绍。他写道:“我们从作品中,似乎可以听到一种被压抑的、愤懑的吼声,一种力量的凝聚。”

方澄敏曾向吴常云表示,想把底片捐给中国摄影家协会。经请示领导,得知协会当时没有保存底片的条件,就婉拒了捐赠。此后,他再也没见到过方澄敏。

方澄敏曾试图找一家出版社,将哥哥的摄影作品结集出版,有人曾经表示愿意出两万元做这个事情,出乎意料的消息让她在一段时间内满心欢喜,她努力地回忆,与哥哥在一起的点点滴滴,与哥哥交往的人和经历的事,撰写了纪念文章,还整理了作品目录,最终等来的是不能出版的答复,原因是赚不到钱。

新闻易碎吗?七十多年过去了,在今天的信息爆炸时代,回看当年小方的新闻作品,竟然还是那么新鲜。范长江新闻奖获得者江宛柳表示,小方长于摄影,相机与笔是他手中并行的两件武器。他留在家中被妹妹保存下来的底片编号有1200张,全部是纪实照片,大多数内容是底层穷苦劳动者,如人力车夫、纤夫、矿工、赶毛驴的农民、快饿死的孩子,传递着多难中国的现实,这些作品今天来看,照样引人入胜。每篇通讯,每幅照片,都是中国抗战初期最具体而真实的历史回放,年代越久远,越感受到其价值的永恒。并且当我们同时翻看他的新闻通讯与图片,会感到十分惊异,那时的小方就有了今天全媒体时代的新闻理念:有图有真相。

遗憾的是,长期的沉寂,使小方作品的价值并没有在最初得到这样的认识,以至于一段时间,他的照片知音者渺渺,他的文字阅读者寥寥。就连一同在战地采访过的同行,也抵不过命运和岁月的折磨,范长江、孟秋江憾然离世,知情者日益稀少,小方更加孤独了。和小方同在卢沟桥采访的《新闻报》记者陆诒,新中国成立后在上海工作,方澄敏辗转找到他,希望能够进一步了解哥哥的线索,但仍然没有答案。在她的遗物中有一本陆诒赠送的《战地萍踪》,里面就有描述小方的文章。

在方澄敏的遗物中,有一封编辑来信,感谢她把发表在《摄影文史》杂志的《抗战初期以身许国的新闻摄影记者小方》一文的七十元稿费寄回,捐赠给中国老年摄影学会做活动经费。据中国摄影出版社编审陈申先生回忆,他曾将小方的底片打样出来,陆续在报刊上发表了一些零星的研究成果。每一次得到的稿费,他都给方澄敏送去。“老太太也收,但过不了一个礼拜,她就买点东西给我送回来,而且买的礼物比那稿费还多。这似乎是中国传统中的‘薄来厚往’。”陈申说,“她还不上楼,每次都把东西往门卫那一搁,然后门卫打电话说,老太太又来了。”

陈申一直记挂着老太太的心愿——将小方的遗作出版,遗憾的是,当时没有出版社表现出兴趣和意愿。

“姨妈为了保存这些照片,付出很多,尤其在动乱年代。”张在璇对我说,“姨妈总是抱着盒子念叨:‘这是全家人的念想,必须保存好。’外婆去世后,母亲和姨妈接过了寻找舅舅的重担,几十年来一直在搜集他的资料。后来她们年纪大了,眼睛花了、耳朵聋了,这个重担就落在我们的肩上了。”张在璇说,对于舅舅的生死,家人仍保存着一线希望。

2015年6月29日,香港会议展览中心,我受邀出席《大公报》创刊一百一十三周年暨抗战胜利七十周年纪念活动,并在“一份报纸的抗战”论坛上发表主旨演讲《伟哉大公报壮哉方大曾》。自1937年9月30日《大公报》刊出《平汉北段的变化》后,约有一年的时间,报纸上再也看不到方大曾的任何报道。通过多方打听,一家人辗转找到报社询问,据称,社里早已与方大曾失去联系多时。《大公报》是小方最后供职的地方,参加这次活动也是为了让小方“回家”,在演讲过程中,我把专程从成都赶来的张在璇先生请上台,这个家族八十年来有一个未了的心愿,就是让方大曾回家。现场,张在璇先生把长期珍藏的、舅舅方大曾完成于20世纪30年代抗战时期的464张底片的电子文件捐赠给了《大公报》,让这些抗战时期的历史记忆回到方大曾的家。“让小方回家”,我想,这既是了却方澄敏老人的愿望,也是对方大曾最好的纪念。

灯光下,我翻阅着方澄敏留下来的手稿,字迹清秀,洋洋万言,记述着哥哥的过往和曾经,这是一份她留给后人的交代,也是一份等待来者的遗嘱。小方的朋友很多,方澄敏写道,“常来我们家的‘客人’,除了李续刚和方殷以外,我现在能够记得的还有:李声簧、夏尚志、王兴让、王经方、高尚仁、汪鸿鼎、魏兆丰、吴颂平等等,还有一位摄影爱好者许智方,直到现在,我有时还仿佛能够想起这些人当时的音容笑貌,我梦想着有一天这些人再到我们的家聚一聚,但是,时过境迁,死的死了,活着的也天南海北,何况小方又早已不在人间了。”

这些人是谁?他们和方大曾有过怎样的交集?我好奇,在与之交集之前或之后,这些名字的背面会有什么样的命运故事?

我翻开一本范长江夫人沈谱主编的《范长江新闻文集》,扉页上有沈谱留下的字迹“淑敏嫂、澄敏姐惠存”。为什么会有这样的称呼?她们之间究竟有什么样的关系?

在方大曾的私人照片中,有一张据传是他在李大钊出殡途中所摄,小方为什么会出现在送葬的队伍之中?我通过不同渠道查找了有关这次葬礼的历史图片,但是这一张并没有在其中,难道这又是一个新的发现?

应该说,探索历史,疑问是最好的向导,寻找方大曾十几年来,很多时候是疑问给我指引着方向,每一次打开问号,有关他的书写就轻盈几分。岁月遗落了什么?今天该重拾哪些?再次出发,对于方澄敏遗物的追问,又将会把这一条觅寻之路引向何处?

(本文摘自《方大曾:遗落与重拾——一个纪录片导演的再寻之旅》,冯雪松著,新世界出版社2017年12月第一版,定价:68.00元)